Seules dans le Grand Nord (V. Wallis)

Pas facile d’être une ancienne lorsque la faim menace et que l’automne se mue en hiver précoce ! Abandonnées au milieu de nulle part par leur tribu, Sa’ et Ch’idzigyaak décident de contester leur date de péremption et -pourquoi pas ?- de survivre en milieu hostile. Terminées les plaintes et la retraite anticipée ! Nos deux anciennes reprennent du service et s’achètent une deuxième « âgenesse ».

« Ils pensent que nous sommes vieilles et inutiles. Ils oublient que nous aussi, nous avons mérité le droit de vivre ! Alors je dis, mon amie, que si nous devons mourir, il faut nous battre. Mieux vaut mourir debout plutôt qu’assises. »

.

Athabaskien road trip

Il faut dire qu’à 75 et 80 ans, le gang des anciennes a de beaux restes et un kit de survie à faire pâlir d’envie un chasseur aguerri ! Ecureuils, lapins et volatiles imprudents en feront l’amère et… définitive expérience. On n’échappe pas à deux petites mamies en mode survie !

Entre une négociation avec un ours gourmand et la préparation de la fashion week automne-hiver -40°, Sa’ et Ch’idzigyaak en veulent un peu -beaucoup- à leur tribu mais n’en oublient pas pour autant de balayer devant leur tipi.

.

Bon sang ne saurait mentir ! Petite fille du froid et de la neige, Velma Wallis est née en 1 960, près de Fort Yukon, en Alaska. Issue d’une famille athabaskienne traditionnelle, elle apprend à vivre en harmonie avec la nature et pratique la chasse, la pêche et le piégeage. Comme ses héroïnes, Velma a vécu en parfaite autonomie pendant 11 ans dans une cabane loin de tout ! Aussi à l’aise au sein des vastes étendues neigeuses et sauvages de la page blanche qu’au sein de la nature, la jeune femme -qui a dû très tôt interrompre sa scolarité- a passé un examen équivalent à un diplôme d’études secondaires d’État avant de s’inspirer des contes et légendes transmis en langue gwich’in par sa mère pour nous offrir des récits singuliers, profonds et étonnamment actuels. Et si la sagesse venait du froid ?

.

Des bas et des hauts !

Tout l’enjeu du récit est de passer de la position horizontale à la position verticale, de se redresser physiquement mais aussi moralement. Quitte à passer outre quelques courbatures !

En se laissant aller, en troquant leur fierté et leur indépendance contre une certaine passivité et un mécontentement chronique, les deux anciennes se sont mises hors jeu et ont tourné le dos à la vie.

Dans cette Alaska tout à la fois hostile et généreuse, elles vont littéralement rallumer le feu de l’existence ainsi que de l’espoir et -sait-on jamais… ?- forcer leur tribu à un examen de conscience. Parce que -pour paraphraser La Fontaine- « Rien ne sert de [mourir], il faut [vivre] à point. » 🙂

.

Anecdote

La réalité dépasse parfois la fiction et les contes font souvent écho à des histoires trop réelles… Alors qu’elle avait 13 ans, la grand-mère de Velma Willis a été confrontée à une vague de froid et à une famine sans précédent. Sa tribu et sa famille seront décimées. La toute jeune fille et l’une de ses soeurs feront preuve d’un courage et d’une résilience à toute épreuve. Au terme d’une marche harassante, les deux enfants parviendront à rejoindre un camp de pêche où un chaman les recueillera. Une histoire familiale traumatique dont la présence fantomatique hante « Seules dans le Grand Nord ».

Seules dans le Grand Nord – Velma Wallis – Première édition : Epicenter Press (1993) – Mon édition : Gallmeister (2 avril 2025) – 128 pages – Prix littéraire : Western States Book Award ( 1993)

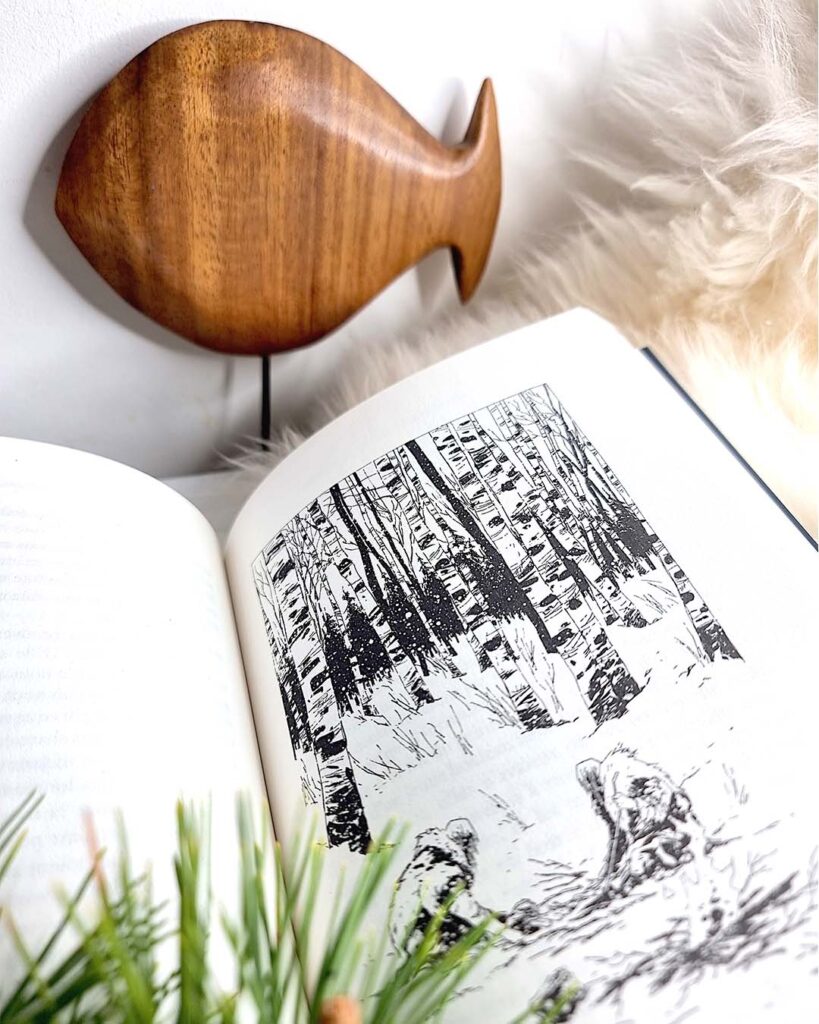

ILLUSTRATIONS

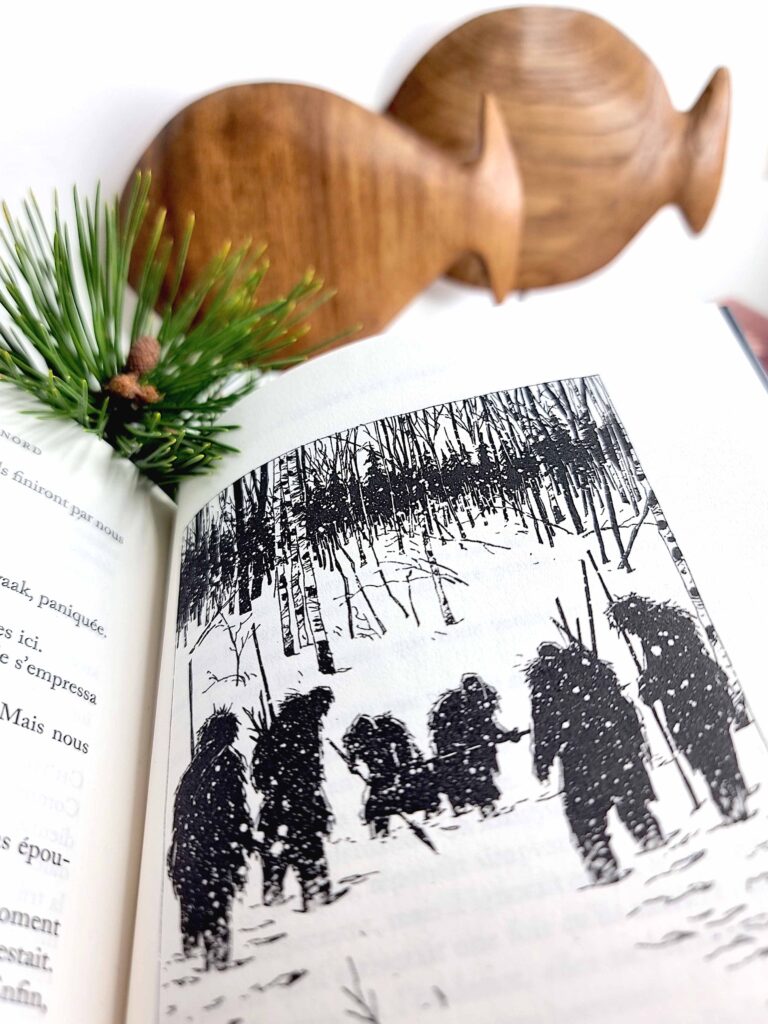

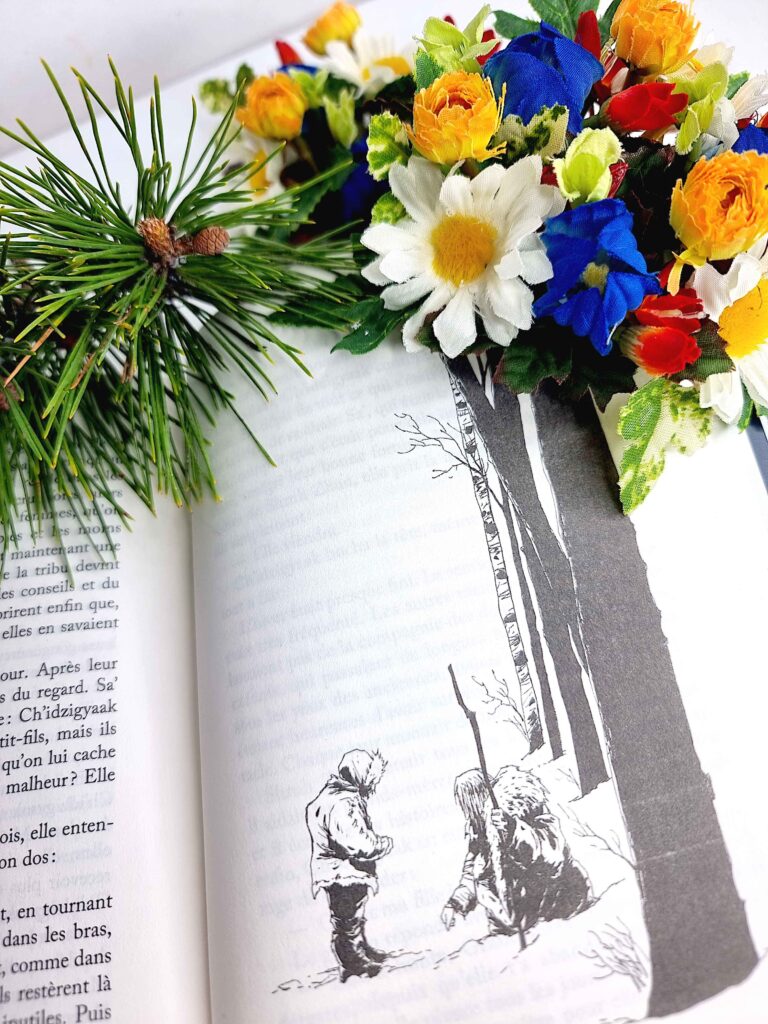

L’homme qui dessine

en noir et blanc

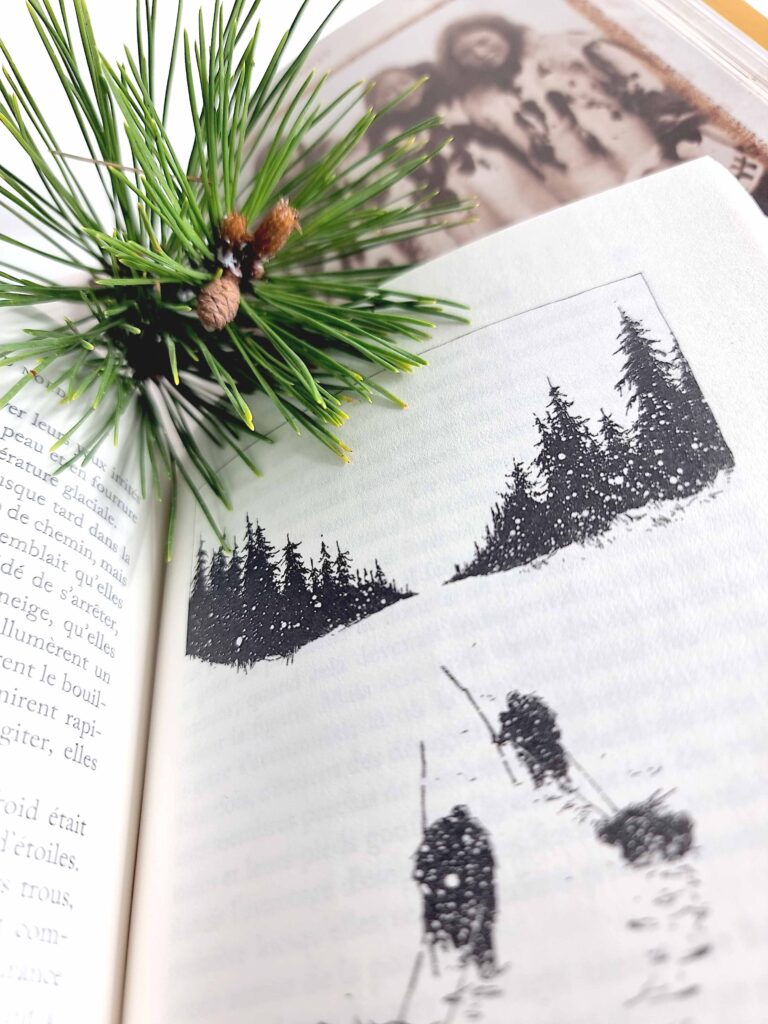

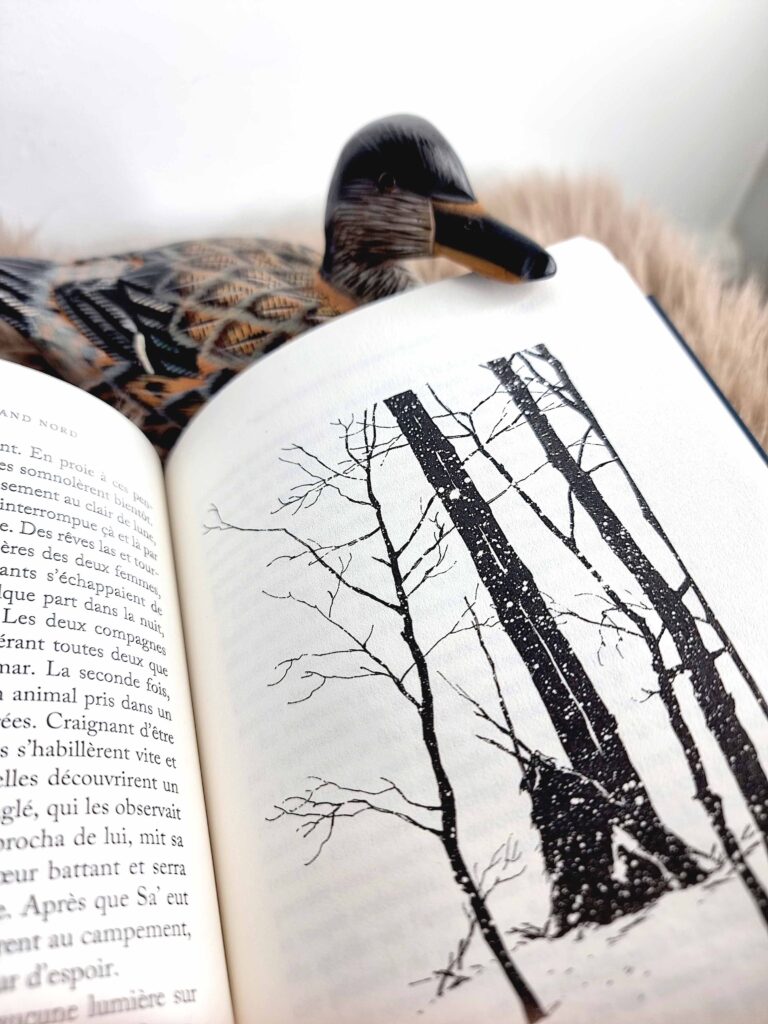

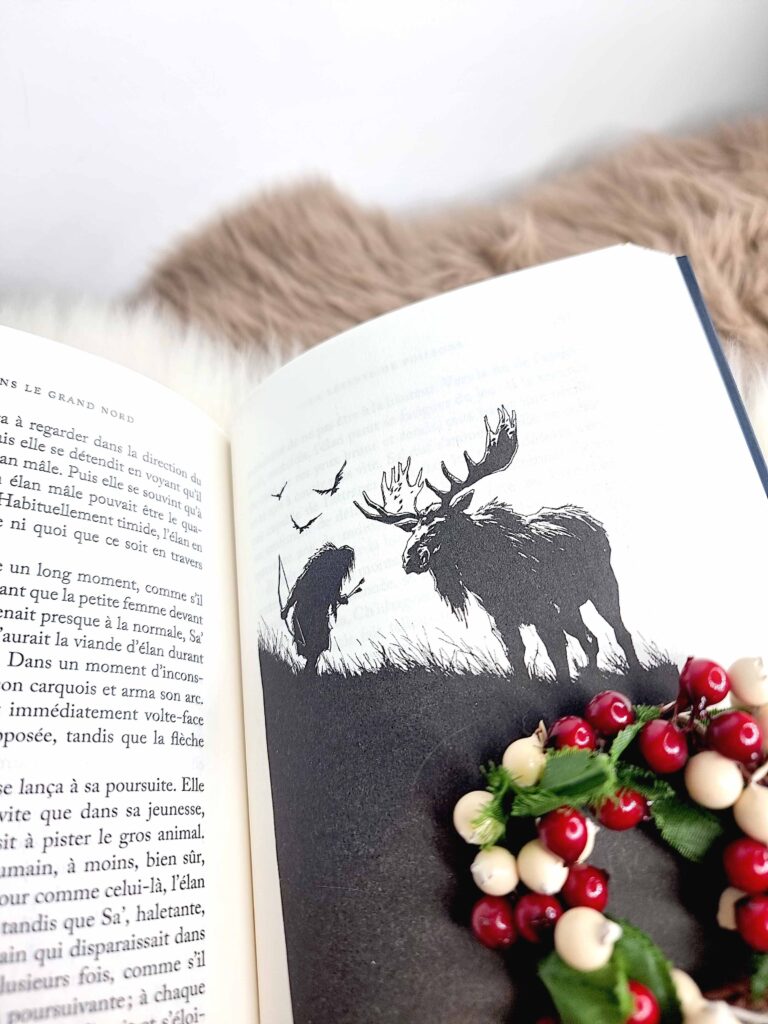

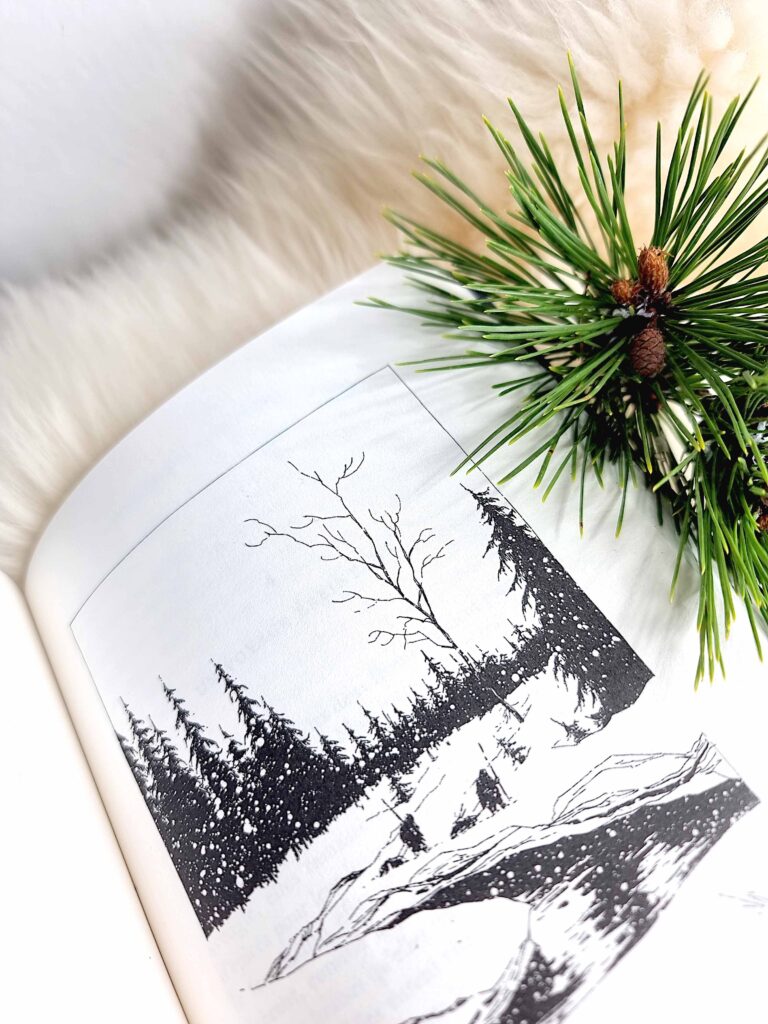

Le défi aurait pu en intimider certains… Christophe Chabouté l’a relevé et adapté en BD Construire un feu de Jack London. On connaît la suite de l’histoire : le succès a été au rendez-vous. Dès sa parution en 2007, la bande dessinée est devenue culte. Grâce aux Editions Gallmeister, Chabouté reprend le chemin des latitudes glacées et croque, en quelques traits efficaces, l’histoire hors normes de Sa’ et Ch’idzigyaak. L’économie et le dénuement des planches disent toute la solitude des deux anciennes mais aussi toute la difficulté de survivre dans ces étendues hostiles. Sublimes, les planches sont froides comme un hiver austral tandis que les noirs de Chabouté sont saturés par les émotions intenses qui submergent les personnages : culpabilité, colère, désespoir, rancune, fierté blessée… Deux simples couleurs suffisent au dessinateur pour esquisser toute la palette des sentiments humains. La marque d’un très Grand !

Itinérance

Marche harassante dans la neige ou vers la dignité perdue ?

Un abri pour l’hiver

Rejetées par leur tribu, sans foyer, les deux anciennes doivent bâtir une hutte pour survivre à l’hiver mais aussi au froid de l’abandon et de la solitude.

La leçon de l’élan

Etre vivant, c’est aussi connaître ses limites. Un élan moqueur et joueur l’apprendra à Sa’…

Je franchirai des rivières

Les deux anciennes décident de rallier un ancien camp à proximité d’une rivière… Un objectif hautement symbolique. Retourner en arrière, c’est retrouver les femmes volontaires et actives qu’elles étaient autrefois et donc se retrouver. Le franchissement de la rivière symbolise le changement intérieur, la force retrouvée.

Feu sacré

Le motif du feu court dans tout le roman. Face au froid et à la neige, il est synonyme de vie. Seules en Alaska, les deux anciennes recueillent précieusement les braises du foyer qui leur permettront de se réchauffer et de survivre. Cette épreuve terrible sera également une chance et leur permettra de raviver « le feu de la vie » et « l’étincelle de l’espoir ». Si le conte s’ouvre devant un feu en train de s’éteindre et devant lequel Sa’ et Ch’idzigyaak ont été abandonnées… une deuxième scène répond en écho à ce premier tableau. Le feu est à nouveau présent mais il s’est fait brasier et ses flammes sont indomptables.

Reconnaissance intergénérationnelle

Et si les anciennes apportaient la renaissance à leur tribu ? Dans ce très beau roman, jeunes et anciens vont devoir apprendre à avancer main dans la main. Sans harmonie intergénérationnelle, la chaîne du savoir ancestral est brisée et la survie de la tribu compromise…

.

.

Un écho venu du Japon

Nayarama de Shichirô Fukazawa est une oeuvre du malaise… Comme Seules dans le Grand Nord, elle se présente comme un conte hanté par le spectre de la faim où les générations les plus anciennes sont sacrifiées au profit des plus jeunes. Mais si dans Seules dans le Grand Nord Sa’ et Ch’idzigyaak font tout pour survivre, O Rin, l’héroïne de Shichirô Fukazawa va avec joie jusqu’au bout du sacrifice. Cette intériorisation d’un acte suicidaire est profondément dérangeante… Mélange étrange de noirceur et de douceur, Narayama hante longtemps l’âme du lecteur. Je relis ce court récit tous les 5 ans, le coeur au bord des lèvres. Et je m’interroge sur cette oeuvre trouble et du trouble, vers laquelle je reviens sans cesse. Peut-être simplement parce que Narayama ne m’a pas encore révélé tous ses mystères…

Narayama – Shichirô Fukazawa (1914 – 1987) – Première édition au Japon : 1956 (prix 1956 de l’Homme nouveau du magazine Chūōkōron) – Mon édition : Gallimard, collection L’Imaginaire (22 mai 2008)

Edition en tirage limité comprenant le DVD du film de Shohei Imamura La Ballade de Narayama, Palme d’Or du Festival de Cannes 1983